En réponse aux enjeux énergétiques et climatiques, la méthanisation est une filière en plein essor en France. Son impact sur les odeurs et la qualité de l’air interroge toutefois les riverains situés à proximité de ces installations.

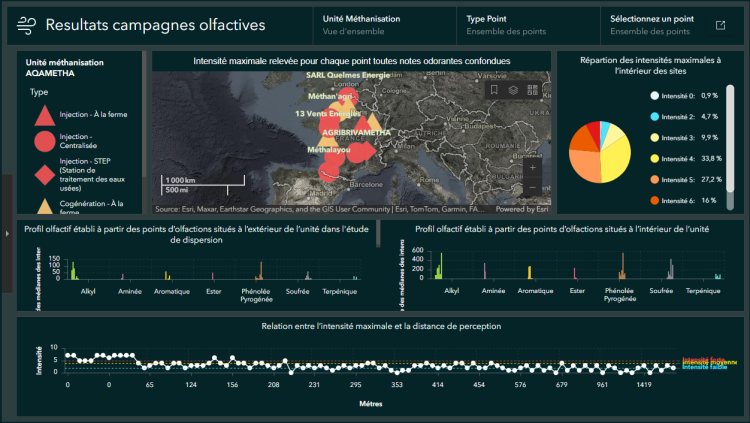

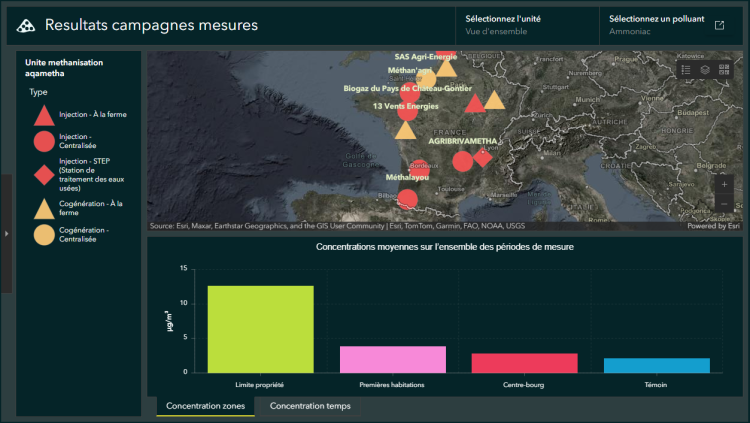

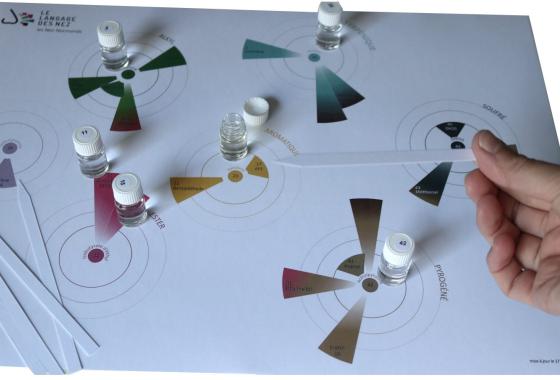

Lancé en 2021, le projet national AQAMETHA a été initié pour étudier l’impact de la méthanisation sur la qualité de l’air et les odeurs. Les premiers résultats révèlent une présence olfactive significative près des sources, diminuant rapidement avec la distance. Les concentrations en ammoniac et en hydrogène sulfuré diminuent également à distance de la source et se situent sur la période de mesure en dessous des valeurs toxicologiques de référence de l’Anses et des valeurs guides de l’Organisation mondiale de la santé.